特集「福祉」座談会

この座談会は,2004年10月15日に,滋賀県公館において約2時間にわたり行われました。機関誌『測量』2005年1月号には,紙面の都合上,話題の一部を抜粋して掲載しました。この「測量情報館」では,座談会の話題の全てをお届けいたします。

|

戦後日本の戦災孤児や知的障害児の共住教育の場として大津市に近江学園を創設した糸賀氏らが提唱した「この子らを世の光に」の精神は,今日も滋賀に受け継がれている。琵琶湖と森と歴史の風土を背景にした福祉社会の理想郷として,日本で最も「ひと」が大切にされる希望と活力のある福祉社会の実現を目指している。

バリアフリー化やユニバーサルデザインのまちづくりの実態と,福祉社会の実現までの課題を理解し,測量関連技術が福祉のためにできること,福祉が測量関連技術に期待することをあきらかにしていきたい。

【ご出席者】 (敬称略)

| 國松 善次 | 滋賀県知事(元滋賀県健康福祉部長) |

| 土井 崇司 | 滋賀県立大学人間文化学部生活文化学科教授 (ユニバーサルデザインのまちづくり研究会理事長) |

| 河合 進一 | ボイスアベニュー代表(視覚障害者パソコン講師) |

| 宇野勘一郎 | 守山市都市整備部次長(道路行政) |

| 近藤 政志 | 特集「福祉」編集小委員長 (㈱マプコン常務取締役,GIS技術者) |

図-1 滋賀県公館で行われた座談会の様子

近藤(司会) 「福祉に対して測量ができること,測量に対して福祉が期待すること」を解き明かしてみたいという趣旨で座談会を進めたいと思います。

滋賀県は戦後間もなく他県に先駆けて福祉活動を行ってきた経緯があります。最近では4重層のセーフティネットなどユニークなアイデアを盛り込んだ福祉ビジョンが描かれています。そこで,福祉社会の理想郷としての滋賀について國松知事からお話をお願いします。

國松 「測量技術を福祉分野で生かす」という今まで聞いたことのないテーマであり,画期的なことだと思います。また,ケーススタディのようなかたちで滋賀を選んでいただいたのですが,期待に十分応えられるのかという不安があります。「福祉は誰もが自らの問題だ」というのが原点です。みんな老いていくわけですし,それぞれの人生の中でハンディを持つ可能性は誰もが持っています。みんなが自分に関わることだと思わないと,ハンディを持っている人だけの特別な問題で,自分には関係がないととらえてしまいます。

戦後に故糸賀一雄先生が障害を持った子供たちあるいは戦争などでハンディを持った子供たちの問題と真剣に関わっていくなかで唱えられた「この子らを世の光に」(「この子らに世の光を」ではなく),つまり,この子らが世の光になるような社会を作ることが子供のためにもみんなのためにもよいという発想が根底にあって,子らの可能性をいかに引き出すか,あるいはそれをどうサポートするかということを滋賀の福祉の原点にしています。

ハンディのある子供たちを施設で預かるということだけでなく,むしろ地域にあって普通の生活ができるようにするにはどうしていく必要があるか,ということをみんなが実践するということです。ハンディをみんなの問題だと考え,普通の生活の中で解決できる社会にすることが滋賀の福祉の目標であり実践活動です。障害を持った子供だけでなく,誰もが年老いて寝たきりになり,病気や事故でハンディを負う可能性がある。一人ひとりが生涯を通してその人の持っている能力を発揮していける社会を実現することが大きな目標です。故糸賀一雄先生が追求されたテーマは人類普遍のもので,それを一人ひとりが追求することで安心な地域社会が作られていくと思っています。

単なる精神論ではなく,ITなど現代の新しい技術を生かしたダイナミックな福祉が実現できると,障害者の活動の場が広がっていきます。測量技術のことは未だ予測がつかないのですが,大変に面白い視点だと思います。

2. 福祉社会におけるコミュニティ

近藤(司会): 福祉は地域社会の一人ひとりが支えることで成り立つというのを県の福祉ビジョンの中では「4重層のセーフティネット」という言葉で表されています。これが実現できれば理想的な福祉が実現できると思います。

國松 私たちがいう「4重層」は,4つの層からなる福祉実現社会を作ろうというものです。一番小さなコミュニティ単位は「住民自治セーフティネット」で,身近な生活の場である自治会や町内会,集落です。ここでは,気軽に集まって気軽に相談できる絆づくりを大切にします。住民一人ひとりの力だけでは不十分で福祉のプロの支援が必要なときには,もう少し大きな広がりの小学校区域を単位とする「日常生活セーフティネット」があります。公民館,児童館,在宅介護支援センターなどで,住民参加型日帰介護や介護実習出前講座などを行います。この二つは日常生活のために住んでいる家を中心に足で歩ける範囲で,可能な福祉活動はできる限りこの中で行います。さらに大きな広がりとして「市

町村セーフティネット」があり,ここでは必要な健康福祉サービスの整備と確保を行います。市町村の単位では解決できない問題や広域で行ったほうが効果的な課題については県の地域振興局,健康福祉センター管内を単位とする「広域セーフティネット」が行動します。このように4つの層が重なるため,4重層と名づけています。小さなエリアからだんだん大きなエリアになるにつれ,より専門的で広がりのあるトータルな活動を行うようにして効率的な役割分担ができれば,セーフティネットが厚みと重みのある確かなものになっていくだろうと考えています。

図-2 地域で暮らしを支える4重層の健康福祉セーフティネット

(「滋賀県健康福祉総合ビジョン」平成13年3月9日より)

土井 私は神戸で阪神淡路大震災に被災したのですが,その経験でいうと日常の生活圏がとても大切です。日常生活でのコミュニティができていないと,そういう災害時に助け合いができない。日常のコミュニティをつくる工夫が福祉の最初のレベルで,これからのまちづくりにあたって最も必要なことだと思います。現在の都市は,そういう近所付き合いをしない人たちが集まって生活していますが,これからの超高齢化社会ではそういう近隣とのつながりがないと成り立っていかないと思うのです。災害時はもちろん,日常でも助け合い,看病や孤独心を癒すためにも必要です。

私が勤めている滋賀県立大学は彦根市内にあるのですが,調べてみると中心市街地では全世帯の半分以上が一人か二人世帯です。アメリカでの研究によりますと日本人の平均寿命は90歳台になるといわれており,これからますます一人・二人世帯が増えると思います。そうすると,助け合いの最初のレベルで互いに支えあえる共同体が大切です。近隣の共同体を作り上げていく工夫が必要です。

例えばアメリカに,高齢者ばかりが住んでいるサンシティという町があります。フロリダやアリゾナにも似たような町ができ,他にも作るという計画があります。高齢者ばかりですので,自分たちで楽しく暮らすためのレクリエーション施設の中にまちがあるような雰囲気です。高齢者自らがクラブを作ったり,まちの運営にも積極的に関わっている。モットーは「奉仕されるよりも奉仕しよう」ということです。日本人は社交があまり得意でないため,このような仕掛けを作って,高齢者の暮らしを活性化する必要があります。

私が参加しているユニバーサルデザインのまちづくり研究会では住民参加による道づくりをやっているのですが,ワークショップはファシリテータという司会者を入れて進めていきます。ファシリテータは住民相互を巧みにつないでいき,みんなが話さざるを得なくなり,やがて打ち解けていきます。まちで暮らす住民が互いにコミュニケイションせざるをえなくなるような,同じような仕掛けが必要だと思います。

図-3 高齢者が活き活きと暮らすまちサンシティ(アメリカ)

河合 私は6歳から20歳まで県立湖東寮という児童福祉施設で生活し,そこから隣の盲学校に通っていました。これが生活の大部分を占めていたので,地域とのつながりが薄くなってしまいました。それが今思うと,ある意味で一番さびしいことです。もう過ぎてしまったことなのでどうしようもないのですが,今後に期待したいことは統合教育にしていただくことです。そうすれば,健常者と障害者とのコミュニケイションがとれ,友達もある程度増えると思います。

ただ,統合教育には専門的な知識を持った指導者が必要です。中途半端なものなら,まだ特殊学校のほうがマシということになってしまいます。理想としては,統合教育のもとで,視覚障害者,聴覚障害者,その他の障害者をサポートする人員や設備を整えていただくことを期待しています。

3. ユニバーサルデザインのまちづくり

近藤(司会) 福祉のためのコミュニティについての意見がかなり出ましたので,次に,ハード面の話に移りたいと思います。守山市は,ユニバーサルデザインのまちづくりを県下で最も先進的に行っていますが,その整備行政を担ってこられた宇野さんからお話しいただけますでしょうか。

宇野 守山市の人口は現在7万人ぐらいで,私は,これらの住民に最も近い部分の行政をさせていただいています。守山市のまちづくりの基本理念は「ひと・まち・自然が元気な健康都市 守山」というもので,年齢・性別・障害の有無にかかわらず,全ての人が安心して暮らせるという視点でまちづくりをしています。

私どもは平成12年に県と市が連携して「バリアフリーの道つくり事業」に取り組みました。あるエリアを決め,障害者や高齢者にとってのバリアはどのようなもので,それがどこにあって,どのような障害を感じるかの現況調査をして,問題点を抽出しました。そしてバリアフリー法(平成12年に制定・施行)にもとづき,平成13年には,守山市の交通バリアフリー基本構想を策定し,10年間でバリアを取り除く計画を立てました。守山駅から市民運動公園の間に市役所や県の医療施設がありますので,このエリアを重点整備地区に設定し,JRやバス会社,国・県・市が協力して事業を進めています。さらに平成14年からは,ユニバーサルデザインのまちづくりに取り組みはじめ,全市的に全ての人が暮らしやすいまちづくりを進めています。現地の実情を調査し,障害者の方の視点にたった取り組みを行っています。しかしハード面の整備には大きな財政的負担がともなうことが悩みです。

図-4 ユニバーサルデザインの視点でまちの点検調査(提供:滋賀県)

近藤(司会) 歩道整備マニュアルには滋賀県方式や守山市方式というのがあって,歩道の点字ブロックの設置の仕方が他の自治体とは異なっていると聞いているのですが・・・。

宇野 平成12年のバリアフリーの道づくりでは,障害者に歩いていただき,歩行空間としての道としては,幅がこれぐらいあればよいとか,勾配がこれぐらいなら大丈夫といった意見を集め,これからの道づくりの整備方針を決めました。歩道は車道と同じ高さがいいとか,セミフラットがよいとか,車道よりも高いほうがよいとか,色々な意見を出していただき,総合的に判断して,歩道が1~2センチ高いセミフラット形式で整備することにしました。また,透水性舗装も利用しています。現在はバリアフリーの地域だけでなく,全市的に行っています。点字ブロックの場所についても車道側かよいとか,真ん中がよいといった異なった意見があったのですが,車道側だと走行車に不安を感じるということですので,これを避けるようにして整備方針を決めていったわけです。

國松 私が県の健康福祉部の次長だった頃,脚を骨折して車椅子の世話になったのですが,健康福祉部の部屋まで車椅子では行けない,エレベータのスイッチが届かなくて押せない,部屋に入ろうと思っても段差があって入れない。また,歩道を進むと,住宅やオフィスのところで歩道が切下げられており,車椅子が右や左に傾いてしまう。歩道は健常者や車の横断を前提にして作られており,ハンディを持った人を無視したものだということを体験しています。

また,車椅子は座り心地がよくない。自動車であればバネのクッションがあり,シートも分厚く座り心地よく作られているのに,車椅子は薄い布が敷いてあるだけでクッションがなく,タイヤのチューブも細く,しかも,重心が高いため不安定です。おまけにデザインも良くない。

私たちが暮らしている社会インフラの殆どが健常者の目線で作られている。健常者が優先されているのです。これは逆ではないか。福祉の原点は一人ひとりの人権をいかに認めあうかということであり,その人権は自分の人権であるので,そこを基準に世の中を考えることが必要です。

河合 子供の頃の記憶なので多少ずれがあるかもしれませんが,今から30年ほど前には交差点にだけ四角いブロックが敷いてあったものの,現在の歩道のようなライン状の点字ブロックは殆どありませんでした。それでも歩けたのなら,今のようなライン状の点字ブロックは要らないではないかという理屈になりますが,昔と今では障害者を見る意識が違います。昔は目の見えない人が単独歩行するのは危ないという時代であり,歩行感覚の優れた障害者だけが外出を許されました。歩かせてもらっているという感覚です。それが変わってきたのは,昭和56年に滋賀県で身体障害者スポーツ大会が開かれた頃からです。南彦根の駅の近くに点字ブロックが整備されたのは,画期的なことだと思いました。しかし,当時の点字ブロックは視覚障害者の歩行特性を知らない人が設計していましたので,歩きづらく,点字ブロックに沿って歩くと交差点の真ん中に出てしまうということもありました。やがて音声信号が設置され,歩行環境もよくなってきました。

守山市で初めて障害者を交えてブロックの貼り方を検討したのはすごいことだと思いました。一昨年には,彦根市のベルロードでも障害者と一緒に同じような検討が行われ,私たちが点字ブロックの張り方を要望したら,その通りに作っていただきました。使う側の意見を聞いていただいたので歩きやすいのですが,一つ残念なのは,点字ブロックのあるところに自転車等が止まっていると,思わぬ怪我をしてしまう。これを何とかしていただけないかと思っています。

点字ブロックは視覚障害者の地図のように思われていますが,そこに何があるのかを教えてくれるものではないのです。期待したいことはアクセスマップというか,私たちがどこにいて,そこに何があるのかという情報を音声やITを活用して教えてほしい。外出する時には事前に家で地図を調べます。電話で問い合わることができればよいのですが,電話だと人員が必要になります。インターネットを活用したホームページ等で,言葉で地図を描き,説明していただければ嬉しいです。メンタルマップをいかにつくるかが非常に大切です。

滋賀県は障害者のIT普及率も高いので,視覚障害者のためのITサポーターがなくなると聞いていますが,今後も続けていただき,視覚障害者が道の情報などにアクセスできるようにしていただけたらいいなと思います。

図-5 駐輪自転車が点字ブロックの上にあり,障害者の行く手を妨げている

土井 私は彦根のまちづくりのワークショップに河合さんと一緒に参加しているのですが,私たちデザインの専門家や行政の人はいかに障害者の問題に無知なままで,まちを作ってきたかということを実感しています。ようやく,このような考えが専門家や行政の間にも浸透してきたところだと思います。河合さんがおっしゃったように,障害者の方は鋭い問題意識をもっておられます。そういった方に参加していただくと,私たちの眼を開かされることが多くあります。反省と同時に,住民参加・当事者参加はこれからのまちづくりには欠かせないと感じています。

県と市で南彦根駅を中心とした道づくり協議会をつくり,そこに参加した人たちでユニバーサルデザインまちづくり研究会という勉強会をつくって色々な活動をしています。今年8月から,彦根市の中曽根銀座河原線という道を市民と行政のパートナーシップで整備しようという活動を始めています。私たちの研究会が,市民と行政と障害者の間に入ってまとめていこうとしているのですが,そういった活動の中から何点か気づいたことをお話ししたいと思います。

視覚障害者の方にとって,歩道と車道を区別するのは命に関わることです。車椅子が転倒しないように重心を安定させることが必要です。高齢者の方が道でつまずかないような工夫も必要です。点字ブロックは弱視の人のために黄色いはっきりしたラインでないと困ります。視覚障害者の方にとっての自立は,そういうものの在り方に依存しています。ところが健常者の立場(景観に関心のある建築学会の人)にたつと,「黄色いラインは何とかならないか,非常に目だって景観を乱す要素になる」というような発言になったりします。

健常者と視覚障害者の間にはコンフリクトがあるわけです。障害者にとっては自立や生命に関わることですから,健常者の人は我慢しないといけない。今後,地図の音声案内がIT技術でうまくいけば,景観と安全といった両方の問題が解消されるかもしれません。こういった問題の発掘と解決のためにも,当事者の参加が必要だと思います。

これからの長期的な問題に,一人暮らし・二人暮らしの高齢者がどんどん増えることがあります。その人たちが地域でどう生活するかを考えないといけない。彼らがいつも家の中にいてテレビばかり見ているというのは精神的にも悪く,日本の社会そのものがおかしくなるでしょう。そういう人たちが集ったり,外に出やすいようなまちづくりがどうしても必要になると思います。その一つが,ユニバーサルデザインの歩道を整備して,どんな人でも歩けるようにすることです。樹木や植え込みがあって快適に散歩できるようなまちづくりが,特に中心市街地には必要だと思います。昔は道が社会的な居間のような役割を果たしていたのですが,今では車によって人が道から追い出されてしまい,そのような憩いの場が殆どありません。外に出れば仲間がいる,といった場所が中心市街地にはありません。小さな広場やポケットパークを作って人が集まるようにしないと,日本の社会がおかしくなるのではないかと思います。

私が専門としている景観デザインの点から見て,電線・電柱は見苦しいものです。景観上の見苦しさだけでなく,福祉の観点からも車椅子の歩行の障害になるなどの問題があります。ようやく国が観光立国のもとで電柱の地中化を始めましたが,もっと徹底的にやる必要があると思います。

また,台風災害で川が増水し逃げ遅れた人達の多くが高齢者でした。その原因は,避難勧告が遅れたこと,避難勧告の情報が必要な人に届かなかったことです。災害弱者がどこに住んでいて,避難場所がどこにあるか,そこへ行くにはどのルートをたどればよいか,避難するのにどれだけの時間がかかるか,避難を助けるサポータがどこにいるか,といった全体をシステム化したものが地域にないといけない。こういった非常時の災害弱者のためのまちづくりは,ハードだけでなく,ソフトの問題も解決していく必要があります。

図-6 高齢者の憩いの場,市街地のポケットパーク

(彦根市 夢京橋キャッスルロード)

近藤(司会)

歩道整備マニュアルの中では,視覚障害者用誘導ブロックの色は原則として黄色ですが,路面の色によっては輝度比の高い色にすることが可能ということが書かれていました。守山市では黄色以外の点字ブロックを使っているのでしょうか。また,憩いのポケットパークや電柱の地中化は,どのような状況なのでしょうか。

宇野 結論的に申し上げますと,黄色以外の点字ブロックは使っていません。

また,電柱の地中化は,守山駅の西口から約300メートルの区間で,バリアフリーの構想以前に国の補助を受けて取り組みました。他地域の電柱の地中化は,採択基準の問題や経費が嵩むこともあり,なかなか進んでいないのが実情です。

ポケットパークは,一部地域で作っています。守山駅から琵琶湖に向かう西側の道路をバリアフリーの重点整備地区に指定し,年配の方が歩道を歩いてちょっと休憩できるポケットパークも併せて整備していくことを考えています。今年度中に完成させるべく取り組んでいるところです。

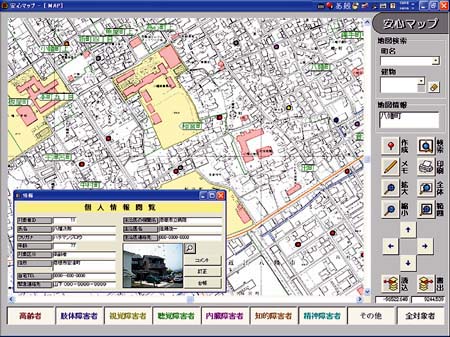

4. 使える福祉GIS

近藤(司会) 高齢者や障害者といった災害弱者の方がどこに住んでおられるかを把握しておくことは,災害時の救援のためには非常に重要だと思います。測量技術の範疇に入ると思いますが,地域の様々な情報を位置と結びつける地理情報システム(GIS)が福祉分野でも使われるようになってきましたので,紹介させていただきます。

GIS(Geographic Information System)は,デジタル地図とデータベースをリンクさせて,コンピュータで取り扱えるようにした地図と理解していただくとよいと思います。人の住所,公共施設の設置場所,事業計画等の計画区域などの情報を,位置情報をキーとして関連付けてデータベース化したものです。

機能は,位置と関連付けられた属性情報を見たり,内容の異なる地図を重ね合わせたりすることによって,複数の情報が取り出せることです。今ではGISが大学の受験問題に出てくるほどで,ようやく市民権が得られるようになりましたが,ここに来るまでには10年近くかかりました。

必要なものは,パソコン,ディスプレイ,プリンタ,ネットワークサーバといったハード類,地図情報とデータベースを扱うソフト,そして,地図情報データです。GISの普及につれて,公共機関では,情報活用能力のある人の育成に力が注がれるようになってきました。

福祉は住民の一人ひとりが対象になりますから,福祉のためのGISは人をどう把握し,その情報をどう活用するかということが要になると思います。住民基本台帳には地域住民に関わる情報が掲載されていますが,位置情報とつなぎあわせて作っているところは少ないと思います。こういう課題を解決するのがGISです。

今ご覧になっていただいているのは,近江八幡市の「高齢者安心マップ」です(提供:近江八幡市,協力:大杉調査設計株式会社)。これは緊急時・災害時に備えたシステムになっています。対象者の情報はポイントをクリックするだけで簡単に閲覧できます。プライバシーを守るため,個人情報機密保護法で許されている電話帳の情報範囲に限られていますが,アクセス権限を持つ管理者はパスワード管理された詳細情報を見ることができます。

例えば木造2階建て築60年,緊急時には北側より救助可能などの家屋情報があります。こういった情報を登録しておくことで,緊急時に瞬時に対応することが可能になります。また,緊急連絡先が3件まで登録できます。近江八幡市が重要情報としているのが緊急連絡先で,阪神淡路大震災の時には一人暮らしのお年寄りの家族の方の連絡先が分からないために対応が遅れてしまった例がありましたので,連絡先の登録を義務づけているそうです。

通院されている方も多いので,病院と主治医の情報も登録できます。現在は,防災センターにも市と同じシステムが導入されており,対象者がどの病院でどういった治療をうけているかがすぐに分かりますので,救急車に知らせ,無駄な検査を省いて,速やかに主治医の下へ運ぶことができます。

こういった情報はデータベース管理されていますので,絞込み検索が可能です。例えば65歳以上・独居・沖島町という条件を入れますと,その条件にヒットした方が抽出されます。

高齢者の住民情報は,年末に民生委員が全国統一の様式を用いて調査することになっていますが,更新されない情報を元にして調査したため,転居された人が留守扱いのままになっていたということがあったそうです。これからは常に新しい情報になるように市が更新管理しますので,無駄のないスムーズな調査ができるということです。

近江八幡市は,今後,道路や施設に関する地図検索機能を発展させ,緊急車両に迂回路を知らせる解析システムを入れることを考えています。防災センターとの連携が今後の課題ということでした。

この例でご覧いただいた他に,住んでいる人の情報を見ながら,ユニバーサルデザインの歩道整備の優先順位を,費用対効果を勘案しながら計画することにも使えると思います。

図-7 福祉GIS「高齢者安心マップ」(提供:近江八幡市)

宇野 3,4年前になりますが,私どもの守山市のバリアフリー事業に参加していただいた障害者の方が「すべての人が高齢者になります。健常者でもいつ障害者になるか分からない。障害者の立場からバリアフリーを進めるなかで,もちろんハード的なものも必要ですが,障害者がまちへ出た時に健常者がそっと手を差し伸べるという,『心のバリアフリー』が一番大切だ」とおっしゃったのを覚えています。そういった視点にたって,バリアフリーに引き続いてユニバーサルデザインに取り組んでいるのですが,まさしくソフトのシステムを作らなければいけないと思っています。障害者や高齢者を管理するのではなく,把握することによってユニバーサルデザインの視点に立った防災・福祉ができるのではないかと思います。

平成16年度のユニバーサルデザイン事業の中で,「防災おとなりさんマップ」を作ろうと思っています。プライバシーの部分がありますので全市的には難しいとは思いますが,現在70の自治会に呼びかけています。どれだけの自治会が興味をもたれるかは分からないのですが,私どもの活動の一環としてマップづくりをする予定です。

河合 プライバシーの問題で県の視覚障害者福祉協会が一番困っているのは,情報を与えたい人に情報が届かないことです。県内の視覚障害者に色々な情報を提供しようとしているのですが,現状では,障害者側が視覚障害者協会に申し出なければ,その人が視覚障害者であることを知りえません。視覚障害者協会が視覚障害者に情報を与えたいから,住民情報を公開してほしいと行政にお願いしても,プライバシーに関わることですからということで教えてもらえません。

ひとつの方法としては,情報を市町村で預かっていただき行政側から障害者の人に伝えていただければよいのですが,そのようなシステムがありません。そのため,歩行のテクニック等の情報を知りたい障害者がいても,視覚障害者協会の存在を知らないという事態になっています。プライバシーという問題によって,障害者が孤立しているという現状があることを,ご理解いただきたいと思います。

近藤 先ほど國松知事から説明のあった4重層のセーフティネットの底辺にある住民自治セーフティネットは,一番身近な生活の場である自治会や町内会,集落といった単位です。このネットが実現されれば,河合さんが問題にされている情報バリアが解消できると思いますので,早い実現を期待したいものです。しかし,ネットの中に人というファクターが介在すると,とりまとめが難しくなります。そのとりまとめをどうするかというのが課題でしょう。

河合 行政にはプライバシーに柔軟な対応をお願いしたい。また,自治会にはプライバシーや守秘義務をよく理解していただくことが必要です。よく耳にするのは,筒抜けというか,民生委員に話したことが,一週間後には村中のみんなが知っているということもありえます。自治会にはプライバシーの勉強を,行政には柔軟な対応をお願いしたいものです。

5. 福祉社会の実現のために測量に期待すること

國松 二十世紀の社会が健常者を基本に考えてきたのは間違いだった。弱者を基本に考えることで住みよい社会になるわけですから,そこにあるハードの見直しとともに,それを活用するソフト面の整備や情報化によって,困っている人,必要としている人に直ちに提供するシステムを作らないといけない。技術の進歩が著しいITやGISを積極的に活用するという努力がまだ足りない。いずれは,皆が弱者になるという前提にたてば,地域の人的資源がどこにあって,緊急時に,どのようにしたらその人的資源を効率的に機能させることができるかを考えないといけない。

その基本になるのが地図情報で,機能を高めるためにITの分野が生かされるのでしょう。このような機能をもつシステムの活用を前提にした行政サービスやセーフティネットを考えていく必要を感じます。土井先生がおっしゃるように,第一次ベビーブームの人達が退職される2005年以降の社会は高齢者が急速に増えていきます。今まで経験したことのない,未知の社会がくるのです。この時に,福祉GISが4重層のセーフティネットと一体化して,一人ひとりの人生を豊かにする地域社会,安心して生活できる地域社会が実現できる,そのような大きな可能性を秘めていると思います。測量企業も,これからの,自らの新しいチャレンジングなビジネスチャンスと捉えていただき,足元から実践していただくことを期待しています。

近藤 共助の視点にたつと人が人を把握するのは必要なことなのですが,難しい部分も多いということかと思います。一番難しいのは,河合さんから提案のあった言葉で地図を作るという部分だと思います。私は30年近く地図つくりの仕事に携わってきましたが,言葉で地図を説明するのは非常に難しい。どういう風に作ったらよいかを障害者の方からお聞きして,参考にすれば,本当に役に立つ,技術的にも興味深いユニバーサルデザインの地図ができると思います。

今年から国土交通省が重点施策としている自律的移動支援プロジェクト(委員長はユビキタスで高名な坂村健教授)というのが始まっており,これが実現できれば,言葉で地図を作る,音声で地図を作るというのが夢でなくなるかもしれません。

紙に描かれた地図はどこまでも健常者のためのものであって,障害者のためのものではありません。障害者や高齢者のことを前提にすれば,生活空間のいたるところに位置情報や属性情報を発信するICタグ等を貼り付けて,そこから歩行者が必要としている情報をユビキタスコミュニケイタという道具を用いて受け取ることができればよい。視覚に障害を持つ人はその信号を音声に変換し,聴覚に障害を持つ人は画像や文字に変換すればよい。

これは,紙に描かれた地図ではなく,生活空間そのものを地図にしてしまおうという壮大な計画です。いわば,地図空間というサイバースペースの中を歩くようなもので,この中にいると,「あなたは今どこを歩いています」とか,「どこそこへ行きたい」と尋ねれば「こっちに向かって進んでください」という情報がどんどん入ってくる。

その本格的実証実験が平成17年4月からスタートすると聞いています。一番難しいとされているのは各自の情報経路が分からないという問題で,ここはどこで周辺には何があるか,というコンテンツをたくさん用意しておかないと, ICタグが貼られているだけ,ユビキタスコミュニケイタを持っているだけ,というようなことになってしまいかねない。コンテンツの整備が課題になるということです。

河合 私がコンサートを聴きに大阪へ出かける時など,初めての場所へ外出する際には,事前に,視覚障害者でその道を知っている人に聞くことにしています。これが一番分かり易い。晴眼者に道を尋ねると,右手に看板があって・・・と説明してくれるのですが,自分と同じ視覚障害者は,そこへ行くためのポイントだけを言ってくれるのでよく分かります。私も行き方を電話やメールでよく尋ねられます。こういう道案内情報を共有化するデータベースができるといいなと思っています。

言葉の地図を作る,空間を地図にするというのは興味があるのですが,「ここはどこです」という情報だけでは視覚障害者は動けないのです。「ここはどこで,あなたはどっちの方向を向いている。その方向には何があって,逆の方向には何があります。どこそこへ行くなら,どう進む」といった要素の組み合わせの世界です。基本となるのは,自分がどこへ行きたいのか,それがどの辺りにあるのか,そこへアクセスするには何があるのか,というのを自分で調べないと,単独歩行は無理だと思います。

土井 触って読める触地図と音声とを組み合わせたもので道のルートや現在位置を知り,後は頭の中で地図を描いたほうがよいということになりますか。

河合 点字が読めるのは,視覚障害者30万人のうちの,わずか3万人です。残りの27万人は除外されてしまいます。点字が読めないなら,ルートを線で表した触地図ならどうかということになりますが,ルートが読み取れる人なら,点字が読めるはずです。点字が読めないのは,近年増加している中途視覚障害者の人たちで,触って読み取るという感覚を身に付けるのが非常に難しいためです。頭の中で自分がどこからどこへ行くというのを無意識のうちに描くこと,これをメンタルマップというのですが,これができないと行かれないのです。

点字ブロック等のハードが整備されていても,そこからとり残されている視覚障害者がまだまだ多いというのが現状です。未だに,家から外出できない視覚障害者が多数います。外出できるようにする教育施設があまりありません。大阪の日本ライトハウスや京都のライトハウスではそういう教育を行っていますが,そこへ宿泊・入所することになります。そうなると,障害者自身も回りにいる人も,そこまでして・・・ということになるようです。

仕事は持っているけれど歩けないという人も実際におられます。高齢になるほど多く,滋賀県でも視覚障害者の多くが高齢者です。視覚障害というハンディに高齢というハンディが加わることも視野に入れないといけません。視覚障害者の一部ですが,インターネットに接続できるようになってきましたので,言葉のマップがホームページから読めるようになれば,ひとりで外に出られる人が増えると思っています。

土井 ユニバーサルな地図を作るには色々な問題があることが理解できました。ユニバーサルな地図は,日本語を理解しない外国人にとっても必要だと思います。日本の社会は外国人にとって非常に不便で,歩きにくいところです。国を挙げて観光立国を唱えていますが,外国からの観光客が少ない理由の一つかもしれません。日本人ほど英語教育を受けているにもかかわらず,英語を話せない国民はいません。私たちは日本語を理解し日本に住んでいますから,地図を見ればどこに何があるか分かりますが,例えば外国人にJRといっても,それがエアラインか何か分からないわけです。こういう言葉のバリアにも配慮した地図が必要だと思います。

今回の福祉のテーマから外れてしまいますが,地図には色々なコンテンツが含まれているのですが,コンテンツの内容をもっと分かりやすくしたデザインの工夫が必要だと思います。インターネットで発信されている地図,地下鉄やバスの路線図などは機能中心になりすぎており,デザインがもうひとつ冴えないなと思っています。遊びの要素も入れた美しい地図を作ることに意識を注いで欲しいものです。

宇野 測量・地図の分野が,私たちの予想よりも,もっと前に進んでいることが理解できました。10年ほど前に比べて,今ではGISに対する違和感も少なくなっていると思いますが,私たちからすると,GISは未だITに秀でた専門家のためのツールであるように思います。これからのシステム開発にあたっては,誰でも簡単に使いこなせるものを作るように心がけてほしい。

近藤(司会) システムがどのような目的で,どのように使いたいということが明確であれば,使いやすいものを作ることができるのです。ところが,使用者と開発者との間に,使い勝手についての理解のすれ違いがあるように思います。この理解の共有化が大切だと思います。

システムを開発する上で一番困るのは,ここまで出来るようになったのだから,こんなこともやりたいというのが後から出てくることです。全体システムの理想像を描いて,そこに至る開発ステップの中で,第1ステップはここまで,第2ステップはここまで,というようにすれば,後から使えないということがなくなると思います。

河合 説明のあった近江八幡市の福祉GISは,障害者が操作する予定がないから,音声入力などの機能は持っていないようですが,それは,考え方が逆ではないかと思います。障害者の法定雇用率は,未だ目標に達していません。特に,視覚障害者の雇用率が非常に低い水準にあり,鍼灸マッサージ(三療業)以外の職業についている人が非常に少ない。

視覚障害者でも使えるような機能をGISに付けていただき,社内外の移動のハンディが軽減されるなら,ITを用いた作業への就業の機会が生まれます。音声入力などの機能を付加すると割高になるのかも知れませんが,全てのシステムがユニバーサルデザインになれば,コストも下がると思います。

また,測量を専門としている人にお願いしたいのは,点字ブロックの上に自転車や看板が置かれていれば,それを検出して知らせるようなシステムを作ってほしい。リモートセンシング技術を使って実現できないものでしょうか。先ほどもお話したように,点字ブロックの上に,通常は置かれてない自転車などの物が置かれていたりすると怪我をするおそれがあります。

近藤(司会) ありがとうございました。福祉社会における測量関連技術がどのように役立てられるかという課題をまとめますと,國松知事がおっしゃられた内容に尽きると思います。今までは,健常者のための測量であり地図づくりでしたが,弱者のための測量をして地図をつくるという視点で,再度表現し直してみることが必要だと思います。そうすると,福祉における測量の役割がもっと明らかになるのではないかと思います。人や資源を把握し,それらの情報を整備して配信することは,福祉にとって非常に大切なことで,ユニバーサルデザインを基本に据えれば,全ての人にやさしい社会に作り変えることができるのではないかと思います。

本日は,月刊『測量』の特集「福祉」の座談会にご出席いただき,測量人にとって示唆に富むご意見を多数いただき,ありがとうございました。また,県の賓客をお迎えするための滋賀県公館を座談会の場としてご提供いただいた県のご配慮に対しお礼を申し上げます。

このページの最初に戻る

【 用語説明 】

1) 糸賀一雄 (1914~1968)

鳥取県出身で,半生を障害者教育に捧げた。京都大学を卒業し,県経済統制課長などの要職を経たのち,終戦後の混乱期に,社会から見捨てられた戦災孤児・浮浪児や精神薄弱児を自分たちの仲間として正しく教育することが祖国の再建につながると考え,その実践の場として池田太郎,田村一二らと共に,大津市南郷に近江学園を創設した(昭和23年より県営)。「二十四時間教育,耐乏生活,不断研究」の厳しい教育環境にもかかわらず,彼等の精神に共鳴した若者らが集まり,日本の障害児教育のパイオニアとして,多くの人材を育てた。

(滋賀県ホームページより http//www.pref.shiga.jp/profile/jinbutsu/itoga.htm)

本文に戻る

2) 滋賀県健康福祉総合ビジョン

平成12年3月21日に制定されたビジョン。社会福祉基礎構造改革・介護保険制度など福祉・保健・医療のあり方が時代の大きな節目を迎え,共に感じ・考え・行動していく中で,時代・価値観・仕組みの変化に対応し,誰もが住んで良かった・住みたいと言える滋賀をつくるため,どのような考え方で,どこをめざすのか,そのために具体的に何をしていこうとするのかを,わかりやすく示すために策定された。

(http://www.pref.shiga.jp/e/kenko-f/vision/mokuji.htm)本文に戻る

3) セーフティネット

困難な状態に陥った場合に援助したり,そうした事態になることを防止する仕組みまたは装置。社会保障には社会的セーフティネットの役割があり,これがあることにより,人生の危険を恐れず,いきいきとした生活を送ることができ,ひいては社会全体の活力につながっていく。滋賀県健康福祉総合ビジョンでは,4重の地域の広がりに応じたセーフティネット(4重層の健康福祉セーフティネット)を構築し,誰もが等しく尊重され,生きがいを持ち健康を育む中で自己実現を図るための地域環境・生活環境の整備・増進を図っていくことを提唱している。(滋賀県健康福祉総合ビジョンより) 本文に戻る

4) バリアフリー法

平成12年5月に「高齢者,身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」(通称「交通バリアフリー法」)が公布された。市町村は,この法律に基づいて,一定規模以上の駅等の旅客施設(特定旅客施設)を中心とした地区(重点整備地区)を対象として,道路管理者等の関係事業者の協力の下,旅客施設や道路等のバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進する基本構想を作成している。 本文に戻る

5) ユニバーサルデザインのまちづくり

滋賀県健康福祉総合ビジョンでは,「年齢,性別,障害の有無にかかわらず,すべての人が利用可能なように,常により良いものに改良していこうという考え方」と意味づけている。 本文に戻る

6) メンタルマップ

地形図や地勢図のような客観的に正しい地図とは異なり,一人ひとりの精神の中に構成されている地図。特定の地域に対する興味関心の高さや情報量の違い,これまでの地理教育の強弱などにより,イメージされる地図が個性的でユニークなものとなる。 本文に戻る

7) 民生委員

民生委員法に基づき各市町村におかれる民間奉仕者で,都道府県知事の推薦により厚生大臣が委嘱する。任期は3年で,常に住民の立場に立って相談に応じ,必要な援助を行い,社会福祉の増進に努めることなどが職務とされている。 本文に戻る

8) 心のバリアフリー

私たち全員が世界中の国で,人種・ところ・時間・仕事・行動等に関係なく平等に「いたわりあえる」関係を結びあえる心への優しさ。障害者や高齢者など,社会的に不利を負う人々を当たり前のこととして包含するのが通常の社会で,そのあるがままの姿で一般の人々と同じ権利を享受できるようにするノーマライゼーションと同じ考え。 本文に戻る

9) 共助

県民一人ひとりが尊厳を持ってその人らしい生活が送れるためには,国・県・市町村などの行政を通して行われる公的責任(公助)と,地域住民・ボランティアによる共存(共助),そして一人ひとりが自らの力で生活を維持・展開していく自己責任としての自立(自助)の3つのバランスと仕組みを誰もが理解していくことが必要である。滋賀県のビジョンではさらに,健康福祉サービスの提供など事業(いわば商助)の役割が期待されるとしている。これら県民の参画を得ながら健康福祉施策の推進を行い,『人と地域が輝く「くらし安心県」の創造と実現』をめざしている。(滋賀県健康福祉総合ビジョンより) 本文に戻る

10) 自律的移動支援プロジェクト

「個人として自律的に移動すること」に何らかの障害を覚えている人(障害者,高齢者,外国人など)をIT技術によりサポートし,それにより自律的移動を可能にすることを目的としている。その実現にあたっては「ユニバーサル・デザイン」の考え方に立っており,障害を持つ人の支援を「そのためだけの特殊なもの」と捉えず,障害の質や有無にかかわらず広く多様な人に役立つ汎用基盤の確立を目指している。そして,実現手法として,より汎用的で,さまざまな応用がきく情報基盤である,場所に情報をくくりつけた「ユビキタス場所情報システム」が想定されている。国土交通省を主管とする推進委員会の委員長は坂村健東京大学教授で,平成16年3月から始まり,平成17年度の実証実験を経て,平成18年度から各地に展開される。

(http://www.jiritsu-project.jp/,

http://www.uidcenter.org/japanese/press/TEP040324.pdf) 本文に戻る